这是一次穿越90年时空的对话,这是一场连接历史与未来的追寻。在纪念遵义会议召开90周年之际,上海理工大学光电信息与计算机工程学院”苗绣红旗”实践团队踏上黔贵大地,以青春脚步丈量红色热土,用赤子之心探寻民族瑰宝,解码红色文化与少数民族优秀传统文化深度融合的基因密码。

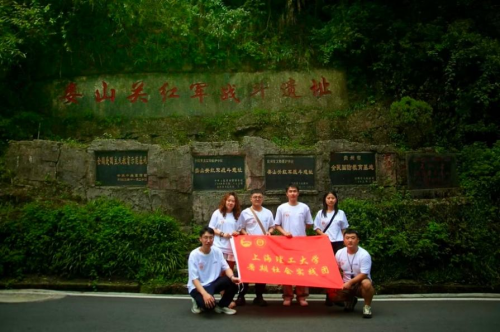

雄关漫道真如铁

巍巍娄山关,苍山如海,残阳如血。红旗飘飘,每一次随风飘动,似乎都是对那段峥嵘岁月的挥手相应,这里的景象总是让人热血沸腾。

走在这座见证中国革命生死存亡的雄关险隘,站在战斗遗址前,队员们仿佛听见90年前那场激战的枪炮轰鸣,看见红军战士冒着枪林弹雨奋勇向前的身影。

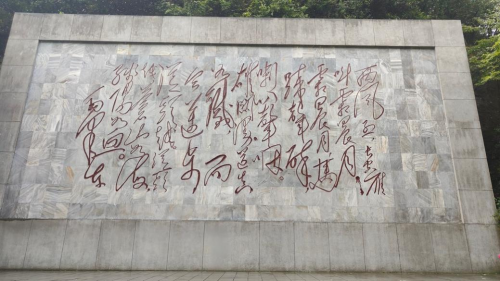

“雄关漫道真如铁,而今迈步从头越”——主席的著名词句在每个人心中激荡。

在红军战斗纪念碑前,团队成员举起右手,重温入党誓词。”我宣誓!我志愿加入中国共产党……”铿锵有力的誓言在山谷中回响,这是新时代青年对历史的回应,对未来的承诺。

光电学院硕士生王晨曦感慨道:“站在这里,我才真正理解了什么是‘雄关漫道真如铁’。红军战士用生命铺就的道路,我们必须倍加珍惜,继续前行,我们必将传承这份钢铁意志,走好新时代的长征路。”

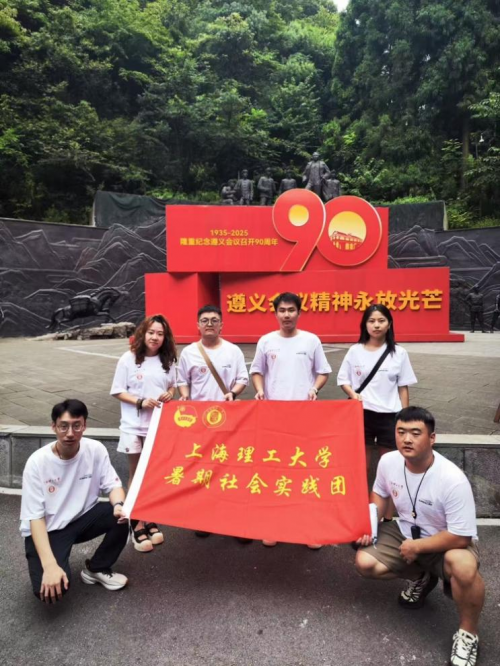

历史转折见初心

遵义会议会址里,时间仿佛定格在1935年那个决定中国革命命运的时刻。在这栋青瓦灰砖的二层小楼内,队员们凝视着会议室里朴实的陈设,墙上的作战地图,以及革命先辈们留下的珍贵文物,深刻体会到当年会议召开的紧迫与重大。

“就是在这里,中国共产党在最危急的关头,找到了正确的革命道路。”上理光电学院博士研究生袁彤感慨道。

队员们凝视着会议室里朴实的陈设,墙上的作战地图,以及革命先辈们留下的珍贵文物,深刻体会到当年会议召开的紧迫与重大。在展馆内,一份份珍贵的手稿、一件件朴素的实物,无声地诉说着那段波澜壮阔的历史。

正是在这危急存亡的关头,中国共产党实现了伟大的历史转折,中国革命航船拨正航向。凝望着革命前辈,在这”转折之地”深切感悟到”坚持真理、独立自主”的遵义会议精神,这正是红色文化最宝贵的精神内核。

苗寨飞歌见真情

走进全球最大的苗族聚居村寨——西江千户苗寨,实践团队立即被浓郁的少数民族文化氛围所感染。在苗寨入口,队员们与当地民警深入交流,了解民族地区基层治理的创新实践。

吉时一到,热情的苗族同胞身着盛装,唱起悠扬的飞歌,端上醇香的米酒,以最隆重的”十二道拦门酒”仪式欢迎远道而来的学子。

在与寨老们的座谈中,一段尘封的历史徐徐展开。1934年,红军长征经过苗区,纪律严明,尊重少数民族风俗,与苗族群众结下深厚情谊。

76岁的寨老用颤抖的声音讲述着祖辈传下的故事:”红军经过我们苗寨时,不拿群众一针一线,还帮我们挑水砍柴,这才是真正的人民子弟兵,苗家人第一次见到了这样的军队!”

这些口耳相传的红色记忆,成为民族团结的最好见证。上理光电学院学生事务办公室主任陈晨老师动情地说:”原来红色基因早已融入苗族同胞的血脉,这是民族团结最生动的教材。”

红军战士帮助群众挑水劈柴,军医为百姓治病送药,这些点点滴滴的往事,至今仍在苗寨中口耳相传,成为民族团结的生动见证。

针线锦绣见传承

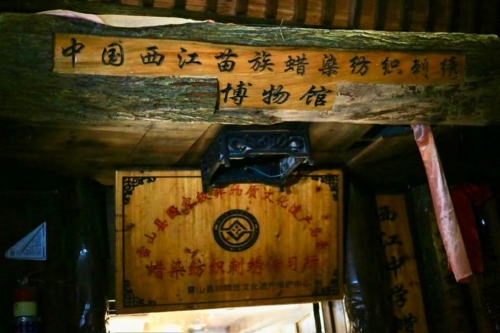

在苗族刺绣非遗传承人李文芳老师的博物馆中,队员们被琳琅满目的绣品深深震撼。

李老师如数家珍般地向队员们展示各式绣片、传统纹样及其文化寓意:”蝴蝶妈妈”代表着生命的起源,”龙纹”寓意着风调雨顺,”铜鼓纹”象征着民族团结。

新中国成立后,苗族绣娘们将红旗、五角星等红色元素巧妙地融入传统纹样,表达了对党和国家的热爱与拥护,形成了独具特色的”红色苗绣”。

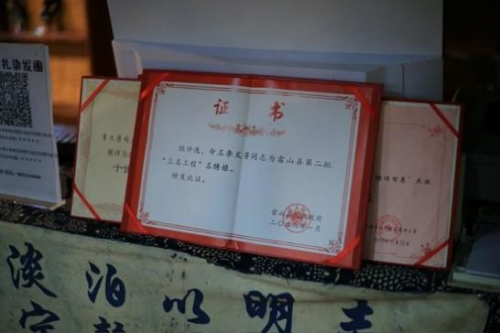

在李文芳老师的苗绣博物馆里,一面特别的墙令人肃然起敬——墙上整整齐齐地挂满了各类奖状、证书和表彰文件。这些熠熠生辉的荣誉,不仅见证了她数十年来对苗绣技艺的坚守与传承,更无声地诉说着一位非遗传承人为保护和发展这项珍贵非物质文化遗产所付出的毕生心血。每一张证书都是一个故事,每一份荣誉都是一座里程碑,它们共同编织成一幅绚丽的文化图卷,彰显着李老师作为文化传承者的责任与担当。

上理光电硕士研究生陈梓焱感叹道:“一针一线,绣的是民族技艺的千年传承;一丝一缕,织的是红色基因的时代延续。这种将红色文化与民族传统技艺完美结合的艺术形式,让我们深刻理解了文化融合的生动实践。”

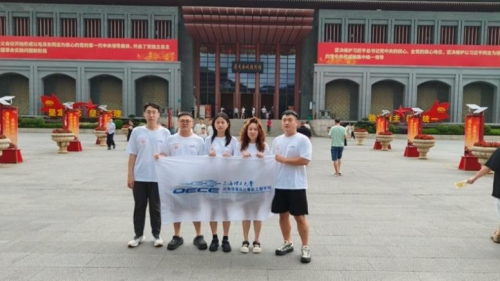

血色黔途见智慧

抵达贵阳,团队参观了中国共产党贵州省工委旧址。在省工委旧址肃穆的展厅内,一面镌刻着革命先烈姓名的纪念墙无声矗立。斑驳的墙面以烫金字体密密麻麻地铭刻着一个个不朽的名字,每一个名字背后都是一段用热血书写的青春。实践团队全体队员在此驻足凝望,神情庄重,深深三鞠躬。

通过大量珍贵史料和实物展示,队员们深入了解红军在贵州期间特别是四渡赤水战役中的光辉历程。四渡赤水沙盘前,陈晨老师为大家详细讲解了主席的军事指挥艺术的精妙之处:”3万多红军面对40万敌军的围追堵截,通过机动灵活的运动战,最终跳出包围圈,这是世界军事史上的奇迹!”

上理光电学院博士研究生徐悦站在历史墙前,感慨道:”作为新时代青年,我们要学习四渡赤水战役中展现的实事求是、灵活应变的精神品质。在科研道路上,也会遇到各种‘围追堵截’,我们要像红军战士一样,既有坚定方向,又善于灵活应变,才能在科技创新的长征路上不断取得胜利。”

赓续红色血脉,绣写时代新篇

七天黔行,一生铭记。从娄山关的烽火硝烟到遵义会议的伟大转折,从千户苗寨的飞歌米酒到苗绣馆内的针线传承,再到贵阳旧址的血色记忆,实践团队清晰地看到了一条红色文化与少数民族文化交融共生的鲜明脉络。

上理光电学院硕士研究生董丙萱感慨道:”红色文化为民族传统注入了坚定的理想信念与家国情怀,而民族文化则以独特的艺术形式和精神内涵,让红色基因焕发出历久弥新的璀璨光彩。这两种文化在历史长河中交汇融合,共同构筑了中华民族共有的精神家园。”

上海理工大学光电信息与计算机工程学院的学子们将带着这次实践的深刻感悟,努力做好红苗文化融合的解读者和传播者,运用专业特长,为传统文化创新表达贡献青春智慧,让红色基因与民族文化在新时代绽放出更加绚丽的光彩。这段连接历史与现实的黔行之旅,必将激励着青年一代在新的长征路上继续奋勇前行!